고 박종필 감독(사진=온라인 커뮤니티 화면 갈무리)

고 박종필 감독(사진=온라인 커뮤니티 화면 갈무리)

박래군 소장은 "강릉의 한 허름한 병원의 2층 병실에 그가 있었다. 평소 그의 모습은 온데간데없이 뼈만 앙상하게 드러났다. 말라도 너무 말랐다. 기아에 시달리는 난민도 이렇지는 않을 듯했다. 그리고 온몸에 황달기가 퍼져서 노란 물감을 뒤집어쓰고 있는 듯했다"고 운을 뗐다.

"그는 병상 침대를 세워서 거기에 기대어 앉았다. 병실에 들어가니 뼈만 남은 얼굴에 웃음을 지어보였다. 웃으니 겨우 그의 모습이 나타났다. 눈물부터 나려고 했다. 이런 모습이 뭐냐고 말하고 싶었다. 목울대를 뜨겁게 달구며 울음이 올라오려고 했다. 애써 울음을 목울대 아래로 누르면서 그의 뼈만 남은 왼손을 잡았다. 냉기가 전해져 왔다."

박 소장은 "'형이 너무 늦게 왔다. 미안해,' (나의 이 말에) 그가 더듬더듬 말했다"며 "말 한 마디 한 마디 하는 것도 힘들어했다. '제가요, 어설프게 운동을… 깝치고 다녔어요. 젊을 때요,' 그렇게 그는 말을 시작했다"고 전했다.

"'아버지가 택시운전을 했어요…. 그림을 그리는데 그림이 싫었어요…. 아버지와 같은 가난한 사람들에게 내 그림이 무슨 의미가 있을까 싶었어요…. 고등학교 때였는데, 그림을 때려쳤어요. 대학에 들어가서 다시 미술을 했어요…. 민중미술을 했어요. 빈곤한 사람을 그리고 싶었으니까요.' 그는 추계예술대에서 미대를 다녔고, 판화를 했다고 한다. '그게 이어져서 IMF 터지고… 노숙인들 찾아갔죠. 1년 동안 같이 살면서 영화를 만들었는데 세상은 달라지지 않았어요…. 그때 그 형님 다 죽었어요…. 20대 말 30대에 많이 흔들렸어요. 그때 박경석(장애인 인권운동가·전국장애인차별철폐연대 상임공동대표) 교장 선생님을 만났어요…. 경석이 형한테… 많이 배웠어요. 장애인 운동은 내게 너무 소중해요….' 한참을 그는 말을 잇지 못했다. 그만큼 힘이 들어 보였다. '힘들면 천천히 해도 돼. 누울래?' 그는 힘없이 고개를 가로저었다. '흔들릴 때 경석이 형과 래군이 형 보면서 흔들리지 말고 가자고 했어요…. 형 고마워요.' 얘가 나한테 고맙다고 한다."

◇ "간암 말기였어요… 세월호 가족들이 모르길 바랐어요… 내가 너무 미안해요"

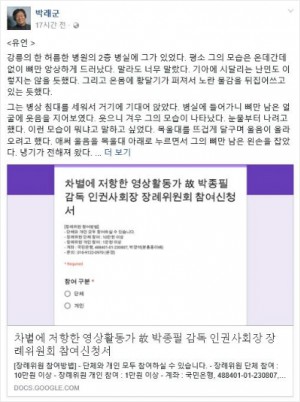

(사진=박래군 소장 페이스북 화면 갈무리)

(사진=박래군 소장 페이스북 화면 갈무리)"그의 손을 포개어 잡았다. '(청각장애인 생활시설) 에바다 투쟁할 때 형한테 야단맞았잖아요…. '끝나지 않는 에바다'라고 해서.' 그리고는 웃는다. 에바다 투쟁은 7년 반을 끌었다. 사회복지시설 싸움은 질기지 않으면 해낼 수 없는 싸움이다. 그 싸움의 한복판에 있을 때 그가 만든 영상 제목을 두고 나는 그를 타박하고는 했다. 한 번은 에바다 농아원 앞에서 피케팅을 할 때 한 학생이 똥물을 뿌렸고, 나와 박경석 교장은 그 똥물을 뒤집어썼다. 그때 그는 근처 건물 옥상에서 이 장면을 찍었다. 덕분에 그때의 사진이 남아 있다. 그는 수돗가에서 얼굴의 똥물을 닦아줬다."

"왜 진작 알리지 않았냐? 좀 말해주지"라는 물음에 박 감독은 "제가요… 원래 간경화가 있었는데요… 목포에서 일하다가 너무 힘들어서 쉬었는데… 병원 가서 진단하니까… 간암 말기였어요.… 세월호 가족들이… 모르길 바랐어요. 세월호 일하다가 과로해서… 그랬다면 안 되잖아요. 너무 미안해서요. 내가 너무 미안해요"라 답했다고 박 소장은 전했다.

"'네가 왜 미안해. 그런 생각 마라.' 목젖이 너무 뜨거워져서 겨우 이 말만 반복했다. 왜 네가 미안하냐. 고개를 들어 그를 바라보지 못했다. 그 자리를 황급히 일어났다. 밖으로 나와서 겨우 진정을 한 다음에 다시 들어가니 장애인 활동가들과 얘기를 나누고 있다. '형을 기다렸나 봐. 말을 해보라고 해도 안하고 웃기만 하더니 형한테는 말을 많이 하네.' 예전에 인권영화제 했던 후배가 이상하다는 듯이 말했다. 나는 급히 서울에 올라와야 할 일이 있었다. 시간을 보니 이미 늦었다. 더 지체할 수 없었다. '형이 서울에 급한 일이 생겨서 오늘은 이만 올라가야 해. 내일 다시 올게. 내일 꼭 보자.' 그러면서 악수를 하고 일어나려니 팔을 벌리고 안아달란다. 그를 안으니 앙상한 뼈만 남은 몸이 실감나게 느껴져 왔다. 순간, 얘가 며칠 못 살겠구나, 그런 생각이 훅 스쳐갔다. '대표님한테 형이 유언을 남겼네요.' 416연대의 배처장이 말했지만, 그가 말하기 전부터 나도 그렇게 생각했다."

그는 "한꺼번에 터져 나오려는 울음을 몇 번씩 끊어서 큰 숨을 쉬어서 제어했다. 강릉에서 서울로 오는 고속도로에 장맛비가 퍼부었다. 그때 비라도 그리 내리지 않았으면 가슴이 폭발했을 지도 모른다고 생각했다"며 설명을 이어갔다.

"다음날 (박 감독은) 오전에 병실을 찾아온, 가깝게 지내던 이들을 만나서 너무 울었단다. 고 김관홍 잠수사 얘기가 결정적이었나 보았다. 그는 김관홍 잠수사의 추모영상을 만들었다. 오전에 전화가 울렸다. 그를 간병하던 다큐인의 활동가였다. 무슨 일이 일어났나 싶어 다급하게 받았다. 전화기 너머에서 그가 말했다. '형이 기진해서 말을 못해요. 오셔도 만나실 수 없어요.' '그래 알았어요. 깨어나면 꼭 물어봐줘요. 어제 내일 꼭 내려간다고 약속했거든요.' 그리고 오후에 다시 그에게서 전화가 왔다. '형이 안 내려오셔도 된대요. 래군이 형은 챙겨야 할 사람도 많고 바쁘니까 안 오셔도 된대요.' 녀석은 마지막까지 나를 챙겨주고 있었다. 그날 내려가지 못했고, 그 뒤에도 내려가지 못했고, 그가 혹시 다 못한 말도 듣지 못했다."

박 소장은 "임종이 가까웠다고 해서 금요일 오후에 차를 달려서 내려가고 있었다. 416연대 안대표를 싣고 가야 해서 그 방향을 향해서 차를 달려 동호대교를 넘고 있었는데 아는 후배한테서 문자가 왔다"고 적었다.

"'종필씨 막 잠들었다.' 만약 그 차에 나 혼자만 있었다면 어떻게 했을까? 차를 돌려야 하는데 강일동까지 기어이 차를 몰고 갔다. 그날 밤 서울대병원 안치실에 도착한 그의 얼굴을 보았다. 그는 편안하게 잠든 모습이었다. 이제 그와 헤어져야 한다. 그의 이름은 박종필. 그는 만 49세로 세상을 떠났다. 고통을 뒤로 하고."

[한겨레] 세월호·장애인·빈민 곁 지켰던 박종필 감독 별세

[한겨레] 세월호·장애인·빈민 곁 지켰던 박종필 감독 별세